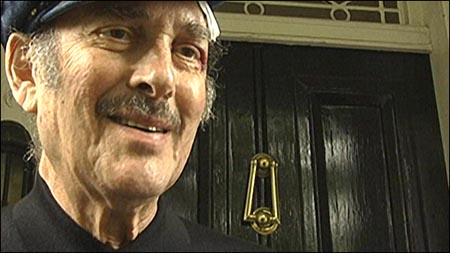

ইহুদি বংশোদ্ভূত দর্জি পিতার সন্তান হ্যারল্ড পিন্টার ক্যান্সারের সঙ্গে দীর্ঘ সংগ্রাম করে আটাত্তর বছর বয়সে মারা গেলেন। আটাত্তর বছর কম বয়স নয়। তবে তাঁর সমসাময়িক ও বয়োজ্যেষ্ঠ অন্যান্য লেখকদের অনেকেই এখনও লেখালেখিতে সক্রিয়। একসময় পিন্টার বলেছিলেন, 'আমি ২৯টি নাটক লিখেছি এবং মনে করি তা আসলেই যথেষ্ট।' সব মিলিয়ে তাঁর নাটকের সংখ্যা ৩২। উপন্যাস রয়েছে ১টি, ১৯৯০-এ প্রকাশিত দ্য ডোয়ার্ফ্স্ এবং চিত্রনাট্য -- ২২টি। যথেষ্টই বটে। কিন্তু তাঁর লেখকসত্তা ছাপিয়ে প্রগতিশীল, মানবদরদী সত্তাটির অস্তিত্ব আরো কিছুদিন থাকলে বিশ্বের মঙ্গল হতো। ২০০৫ সালে নোবেল কমিটি তাঁর পুরস্কার প্রাপ্তির ঘোষণার সময় বলেছিল যে, পিন্টার থিয়েটারের মৌলিক উপাদানগুলো ফিরিয়ে এনেছেন। অসুস্থতার কারণে পিন্টার তাঁর নোবেল বক্তৃতা রেকর্ড করে পাঠিয়েছিলেন, যাতে বুশ ও ব্লেয়ারের ইরাক আক্রমণকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করতে ছাড়েননি। তিনি বলেছিলেন, 'ইরাক আক্রমণ এক ন্যাক্কারজনক বর্বরতা, এক জঘন্য রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, যাতে আন্তর্জাতিক আইনের ধারণার বিরুদ্ধে এক চরম ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে।' 'গণহত্যাকারী আর যুদ্ধাপরাধীর বিশেষণ পাওয়ার জন্য আর কত লোককে হত্যা করবে তোমরা? ১ লাখ?' কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে এই ছিল তাঁর প্রশ্ন। বুশকে উদ্ধত যুদ্ধবাজ বলার পাশাপাশি স্বদেশী ব্লেয়ারকে বুশের অনুগত এক ভেড়া বলতেও দ্বিধা করেননি তিনি। ওই নোবেল বক্তৃতায় তিনি আমেরিকাকে পৃথিবীর সকল ডানপন্থী সামরিক একনায়কের সমর্থক অভিধা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের অপরাধগুলো প্রথাবদ্ধ, বিরামহীন, ভ্রষ্টাচারপূর্ণ ও নির্দয়, তবে খুব কম লোকই এ বিষয়ে কথা বলে।' যে-ক'জন হাতে-গোনা লোক বলে, তাদের মধ্যে একজনকে আমরা হারালাম। নাট্যকার বা লেখক হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন অনেক হয়েছে, আরো হবে। তাঁর মৌলিকত্ব হচ্ছে নাটকে 'নীরবতা'র নাটকীয় ব্যবহার। নীরবতা যে কত বাঙ্ময় হতে পারে তা পিন্টারের নাটকগুলো পড়লে বোঝা যায়। দ্য বার্থডে পার্টি, দ্য কেয়ারটেকার কিংবা কিছুটা অ্যাবসার্ডধর্মী নো ম্যান্'স্ ল্যান্ড-এর (অ্যাবসার্ডধর্মিতা তাঁর অনেক নাটকেই লক্ষণীয়) চরিত্রগুলো যেমন এক একজন একক ব্যক্তি, তেমনি তাদের কেউ কেউ বিশ্বজনীন ব্যক্তিরও প্রতীক। যেমন, দ্য কেয়ারটেকার-এর ডেভিস। ডেভিস বিশ্বের সকল আশ্রয়-অন্বেষী লোকের প্রতিভূ। নাট্যকার ডেভিড হেয়ার (যাঁর নাটক রাজনীতিপ্রধান) পিন্টারের মূল্যায়ন করেছেন এইভাবে : 'পিন্টার যে তাঁর সময়ের কিছু অসাধারণ নাটক লিখেছেন কেবল তা নয়, প্রচলিত ইংরেজি সাহিত্যের বদ্ধ চিলেকোঠায় কিছু তাজা বাতাসও ঢুকিয়েছেন তিনি। কেননা তিনি যা করেন তাতে রয়েছে গণসম্পৃক্ততা ও…

ইহুদি বংশোদ্ভূত দর্জি পিতার সন্তান হ্যারল্ড পিন্টার ক্যান্সারের সঙ্গে দীর্ঘ সংগ্রাম করে আটাত্তর বছর বয়সে মারা গেলেন। আটাত্তর বছর কম বয়স নয়। তবে তাঁর সমসাময়িক ও বয়োজ্যেষ্ঠ অন্যান্য লেখকদের অনেকেই এখনও লেখালেখিতে সক্রিয়। একসময় পিন্টার বলেছিলেন, 'আমি ২৯টি নাটক লিখেছি এবং মনে করি তা আসলেই যথেষ্ট।' সব মিলিয়ে তাঁর নাটকের সংখ্যা ৩২। [...]

ইহুদি বংশোদ্ভূত দর্জি পিতার সন্তান হ্যারল্ড পিন্টার ক্যান্সারের সঙ্গে দীর্ঘ সংগ্রাম করে আটাত্তর বছর বয়সে মারা গেলেন। আটাত্তর বছর কম বয়স নয়। তবে তাঁর সমসাময়িক ও বয়োজ্যেষ্ঠ অন্যান্য লেখকদের অনেকেই এখনও লেখালেখিতে সক্রিয়। একসময় পিন্টার বলেছিলেন, 'আমি ২৯টি নাটক লিখেছি এবং মনে করি তা আসলেই যথেষ্ট।' সব মিলিয়ে তাঁর নাটকের সংখ্যা ৩২। [...]