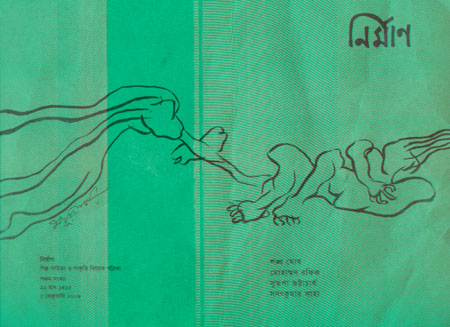

দীর্ঘদিন পর, সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে নির্মাণ-এর পঞ্চম সংখ্যা। নির্মাণ ওয়েবজিন-এর সাইটটি চালু হলে ১৯৯৫ থেকে ২০০৯-এর মধ্যে প্রকাশিত পাঁচটি সংখ্যাই আর্কাইভে তুলে দেয়া হবে। আপাতত এবারের সংখ্যার সম্পাদকীয়টি মুক্তাঙ্গন-এ তুলে দেয়া হলো। এ সংখ্যার প্রচ্ছদ এঁকেছেন মনসুর উল করিম, উৎসর্গপত্রে ব্যবহৃত সিদ্ধেশ্বর সেনের প্রতিকৃতি এঁকেছেন গৌতম পাল। সংখ্যাটি পড়ার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই।

. . .

স ম্পা দ কী য়

কয়েক মাস আগে সুযোগ হয়েছিল মোহাম্মদ রফিকের অনেকগুলি নতুন কবিতা একসঙ্গে পড়ার। পড়ার নয় কেবল, শোনারও। শুধু কবিতা নিয়ে একটি ছোট সংখ্যা করার কথা তখনই প্রথম ভেবেছিলাম। তারপর থেকে তাঁর প্রতিটি সদ্য-লেখা কবিতাই দূরভাষে শোনার বা পত্রযোগে পড়ার এক দুর্লভ সুযোগ তৈরি হয়ে গেল।

সংখ্যাটির পরিকল্পনা আরো একটু পাকা হবার পর যোগাযোগ করা গেল শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে। প্রায় একযুগ আগে নির্মাণ-এর তৃতীয় সংখ্যার জন্য তাঁর একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম আমরা। এবারে তাঁর সাম্প্রতিক কয়েকটি ও সেই সঙ্গে অগ্রন্থিত আরো কয়েকটি কবিতা পাওয়া গেল! শেষের গুচ্ছটি পেয়েছি সুতপা ভট্টাচার্যের সংগ্রহ থেকে; সঙ্গে রইল তাঁরই লেখা একটি ছোট্ট ভূমিকা। আমাদের জন্য সমস্ত ক্ষতের মুখে পলি নিয়ে একটি প্রবন্ধও তৈরি করে দিয়েছেন তিনি। শঙ্খ ঘোষের লেখা বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়েছে গাঢ় শঙ্খের খোঁজে বইতে। আর মোহাম্মদ রফিকের নোনাঝাউ নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে লিখেছেন সনৎকুমার সাহা। এ চারজনের লেখা নিয়েই, পূর্বঘোষিত অনুবাদ সংখ্যা ও ননী ভৌমিক সংখ্যার আগেই, প্রকাশিত হচ্ছে নির্মাণ-এর এবারের সংখ্যাটি।

এবারের নির্মাণ আমাদের অন্যতম প্রিয় কবি সিদ্ধেশ্বর সেনের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত হলো। এ পত্রিকার একটি সংখ্যা তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁকে উৎসর্গ করার ইচ্ছেটা অপূর্ণই থেকে গেল। ঠিক তিন বছর আগে কলকাতা বইমেলায় প্রতিক্ষণ-এর স্টলে তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনটি এবং পরে তাঁর বেচুলাল রোডের সরকারি আবাসনে বেশ কিছুটা সময় কাটানোর স্মৃতি আজ বারে বারে মনে পড়ছে। ননী ভৌমিক সংখ্যার জন্য তাঁর যে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, তার পুরোটা ধারকযন্ত্রে ধরে রাখা যায়নি। কলকাতায় গিয়ে সে-সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ করে নেওয়ারও সুযোগ রইল না আর। সিদ্ধেশ্বর সেন তাঁর বিখ্যাত দীর্ঘ কবিতা ‘আমার মা-কে’ স্মৃতি থেকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে বর্ণনা করেছিলেন কবিতাটির বিস্তৃত পটভূমি। তাঁর সেই মন্থর মন্দ্রিত কণ্ঠস্বর আজও কানে বাজে। আর মনে পড়ে সে ক’দিনের দূরভাষের কথোপকথনও।

সিদ্ধেশ্বর সেন আমাদের প্রজন্মের লেখক-পাঠকদের কাছে খুব একটা পরিচিত নন। প্রতিক্ষণ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর শেষ দুটি কাব্যগ্রন্থ পুরাণকল্পে পুনর্বার (১৯৮৯) এবং সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতা (২০০১)। অন্য কবিতা-বইগুলি এখন আর পাওয়া যায় না। সেগুলো হলো : ঘন ছন্দ মুক্তির নিবিড় (১৯৮০, সারস্বত), সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতা ১ (১৯৮১, পরিচয়), তোমার শুধু মানুষ (১৯৮৩, সাহিত্য সমবায়), দীর্ঘায়ু আর অমর তৃষায় (১৯৮৩, পরিচয়), আয়না-আঁটা সপ্ততলা (১৯৮৩, নাভানা), সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতা ২ (১৯৮৪, পরিচয়)। পঞ্চাশের দশকে তিনি মায়াকোভ্স্কির কবিতা অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন। দীর্ঘ কবিতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন ছাপা হয়েছিল সারস্বত থেকে ১৯৬৯ সালে। অন্য কয়েকটি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে মায়াকোভ্স্কির শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৮১, দে’জ) সংকলনে।

তাঁর জন্ম হুগলির চুঁচুড়ায়, ১৯২৬ সালের ২৬ মার্চ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ১২ চৈত্র তারিখে। পিতা : সত্যেন্দ্রনাথ সেন, মাতা : নির্মলাবালা দেবী। ১৯৪০-এর বছরগুলিতে তিনি ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। পরের দশকে কমিউনিস্ট পার্টির সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন স্বাধীনতা পত্রিকায়। পরবর্তীকালে কাজ করেছেন সোভিয়েত দেশ তথ্য বিভাগে। ১৯৯০ সালে তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর নেন। তাঁর মৃত্যু হয় ২০০৮-এর ২১ এপ্রিল, ১৪১৫ বঙ্গাব্দের ৮ বৈশাখ তারিখে।

সিদ্ধেশ্বর সেন নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত কবিতা, অনুবাদ আর অগ্রন্থিত গদ্যরচনাগুলি রয়ে গেল ভাবীকালের পাঠকদের জন্য।

অল্পদিনের মধ্যেই নির্মাণ অনলাইন পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। আশা করা যায় নির্মাণ ওয়েবজিন নিয়মিত প্রকাশিত হবে। ২০০৮-এর জুন মাস থেকে নির্মাণ-এর উদ্যোগে যাত্রা শুরু করেছে মুক্তাঙ্গন নামে একটি স্বতন্ত্র বাংলা ব্লগ। সম্প্রতি সুনির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক আলোচনার জন্য চালু করা হয়েছে দ্বিভাষিক মুক্তাঙ্গন ফোরাম। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে এই ফোরামে আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে। একটি ইংরেজি ব্লগ এবং ই-গ্যালারি বর্তমানে নির্মাণাধীন আছে। এই গ্যালারিটি দৃশ্যশিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমের শিল্পীদের কাজের সঙ্গে বৃহত্তর দর্শক শ্রেণীর পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করবে।

নির্মাণ প্রকাশিত হচ্ছে এ সংখ্যার অন্যতর কবি শঙ্খ ঘোষের জন্মদিনে! সংশ্লিষ্ট লেখক, শিল্পী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।